- m3.com 電子書籍

- インターメディカ

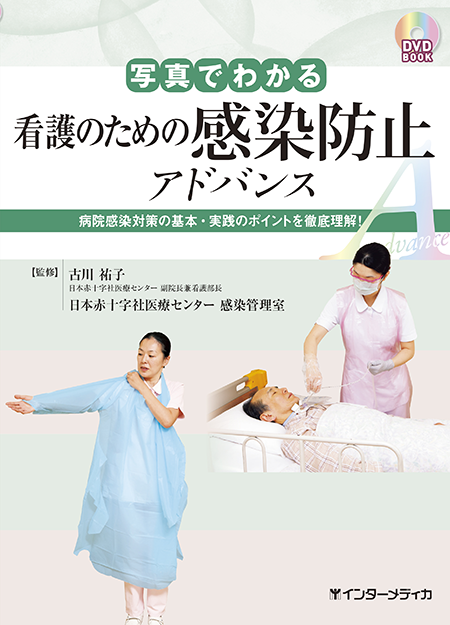

- 写真でわかる看護のための感染防止アドバンス [動画付き]

商品情報

内容

医療・看護現場の最前線で、患者にもっとも近い存在の看護師が感染防止の役割を担うことが、施設全体の感染防止対策につながります。

本書では、動画とカラー写真で感染防止対策に必須の知識・技術をわかりやすく解説、現場で実践できる構成になっています。

現任看護師から看護学生まで、幅広くご活用いただけます。

>『 写真でわかるアドバンスシリーズ』

序文

まえがき

感染防止に努めることは医療従事者の最も大きな役割の1つであり、中でも看護師は古くから処置後の機材・器具の消毒、滅菌業務を担ってきました。感染防止は細菌やウイルス、感染症の存在が明らかとなった場合に他に拡散させないという考え方が中心でしたが、1996年にCDC(アメリカ疾病管理予防センター)が発行した『隔離予防策ガイドライン』により提唱された「スタンダード・プリコーション(標準予防策)」の考え方が急速に広まりました。スタンダード・プリコーションは感染症の有無に関わらず、血液、汗を除くすべての体液・分泌物・排泄物、粘膜、創傷のある皮膚は伝播しうる感染性微生物を含んでいる可能性があるという原則に基づいて行われる標準的な予防策で、すべての患者さんにすべての医療行為・ケア時に適用することをガイドラインとしています。現在の感染予防策はこのガイドラインに則っています。

スタンダード・プリコーションは、①手指衛生、②個人防護用具の使用、③呼吸器衛生、④環境整備、⑤リネンの取り扱い、⑥機器・器材、器具の取り扱いの他、医療従事者の手技なども含まれます。具体的な標準予防策を講じても、それを実施する医療従事者の手技が適切でなければ効果が得られないばかりか、感染の拡大を招く恐れさえあります。

国の方針においても、それまで医療安全対策加算に含まれていた感染防止対策加算が平成24年度の診療報酬改定により独立した加算項目に設定されました。世界的に見ても耐性菌の出現や未知の新たなウイルス・感染症の出現などがあり、日本においても病院感染事例が毎年発生するなど、感染対策は医療安全推進とともに医療機関の重要な取り組みとなっています。あらゆる感染経路を遮断し拡大を防ぐためには施設全体での取り組みが必要です。

診療報酬では感染制御チームが病院感染の状況を把握し、抗菌薬の適正使用や感染防止教育を担うことも求めています。中でもその活動の中心となるのは感染防止に関する専門的な教育や研修を受けた看護師であることからも分かるように、現場の感染防止は看護師の活動が鍵といえます。患者さんやご家族に最も近い存在である看護師が感染防止の役割を担うことは、施設全体の感染防止対策につながります。また、針刺しなどによる医療者の職業感染も問題となっています。医療に携わる者として自らの身を守るためにも正しい手技を学んでいただきたいと思います。

本書では、医療や看護の最前線の看護師たちが、感染防止の理論や考え方を学ぶことはもちろん、手指衛生や個人防護用具の使い方、滅菌物の取り扱い、また、カテーテル管理などの具体的な手技についてわかりやすく解説するとともに、現場で実践できるような構成となっています。

感染を防止し拡大を防ぐには、看護師の技術を高めていくことが必要です。看護師を目指す学生のみならず、すべての看護師に本書を活用していただけることを願っております。また、本書は医師などの医療従事者はもちろん、医療施設で働くすべての職員、出入りする作業員や業者の方にもご活用いただけるものです。施設全体で感染防止について学ぶ際のテキストとしてもご活用ください。

最後に、本書の作成にあたっては、当センター感染管理室の上田晃弘先生にご指導、ご協力いただきましたことに心から感謝申し上げます。さらに、インターメディカ社長 赤土正幸様はじめ制作チームのスタッフの方々に厚く御礼申し上げます。

2018年3月吉日

日本赤十字社医療センター 副院長兼看護部長

古川 祐子

目次

CHAPTER.1 病院感染対策の基礎

●スタンダードプリコーション

●感染経路別予防策

CHAPTER.2 病院感染対策の実践

1 手指衛生

●アルコール擦式消毒

●流水石鹸手洗い

2 個人防護用具

●手袋の着脱方法

●マスクの着脱方法

●ガウンとビニールエプロンの着脱方法

●ゴーグル・シールドの着脱方法

3 滅菌物の取り扱い

●滅菌パックの開き方

●滅菌鑷子の取り扱い

●滅菌手袋の着脱方法

●滅菌包の開き方

4 血管内留置カテーテル

●中心静脈カテーテル

●末梢静脈内カテーテル

5 尿道留置カテーテルの管理

●カテーテルの挿入

●カテーテル挿入中の管理

6 呼吸器関連の管理

●人工呼吸器の管理

●吸引時の管理

●気管切開部の管理

●酸素吸入器の管理

●ネブライザー式高流量酸素投与時の管理

●超音波ネブライザーの管理

●その他の機器の管理

7 創傷の管理

●適切な除毛

●術創の管理

●排液ボトル・ドレーン管理

8 洗浄・消毒・滅菌

●洗浄

●消毒

●滅菌

9 環境整備

●日常清掃

10 感染性廃棄物の処理

●感染性廃棄物の種類

●感染性廃棄物の取り扱い

11 細菌培養検体の採取方法

●検体の採取方法:喀痰

●検体の採取方法:尿

●検体の採取方法:血液

CHAPTER.3 職業感染対策

1 針刺し防止対策

●厳守すべきルール

●針刺し防止のための器材

2 血液汚染事故時の対応

●針刺しへの対応

3 職員抗体検査とワクチン接種

●各感染症への対応

便利機能

- 対応

- 一部対応

- 未対応

- 全文・

串刺検索 - 目次・

索引リンク - PCブラウザ閲覧

- メモ・付箋

- PubMed

リンク - 動画再生

- 音声再生

- 今日の治療薬リンク

- イヤーノートリンク

- 南山堂医学

大辞典

リンク

- 対応

- 一部対応

- 未対応

対応機種

iOS 最新バージョンのOSをご利用ください

外部メモリ:185.1MB以上(インストール時:372.8MB以上)

ダウンロード時に必要なメモリ:740.4MB以上

AndroidOS 最新バージョンのOSをご利用ください

外部メモリ:188.1MB以上(インストール時:378.6MB以上)

ダウンロード時に必要なメモリ:752.4MB以上

- コンテンツのインストールにあたり、無線LANへの接続環境が必要です(3G回線によるインストールも可能ですが、データ量の多い通信のため、通信料が高額となりますので、無線LANを推奨しております)。

- コンテンツの使用にあたり、m3.com電子書籍アプリが必要です。 導入方法の詳細はこちら

- Appleロゴは、Apple Inc.の商標です。

- Androidロゴは Google LLC の商標です。

書籍情報

- ISBN:9784899963752

- ページ数:108頁

- 書籍発行日:2018年4月

- 電子版発売日:2019年9月11日

- 判:B5判

- 種別:eBook版 → 詳細はこちら

- 同時利用可能端末数:3

お客様の声

まだ投稿されていません

特記事項

※今日リンク、YNリンク、南山リンクについて、AndroidOSは今後一部製品から順次対応予定です。製品毎の対応/非対応は上の「便利機能」のアイコンをご確認下さいませ。

※ご入金確認後、メールにてご案内するダウンロード方法によりダウンロードしていただくとご使用いただけます。

※コンテンツの使用にあたり、m3.com 電子書籍(iOS/iPhoneOS/AndroidOS)が必要です。

※書籍の体裁そのままで表示しますため、ディスプレイサイズが7インチ以上の端末でのご使用を推奨します。