- m3.com 電子書籍

- 日経BP

- 在宅医療 経営・実践テキスト 改訂版

商品情報

内容

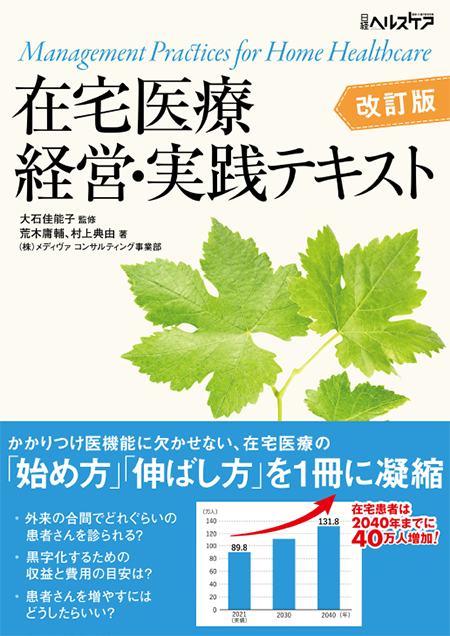

高齢化の進展に伴い、自宅や施設などで療養する在宅患者は2017年から2021年にかけて70万人から90万人に増えました。在宅患者は今後も増え続ける見通しで、ピークを迎えるのは2040年以降と推計されています。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響で外来医療の需要が落ち込む一方、在宅医療の需要は増大しており、医療機関経営の観点からも在宅医療に取り組む重要性が増しています。そこで、「新たに在宅医療を始めたい」「既にある在宅医療部門をもっと伸ばしたい」という診療所・中小病院向けに、在宅医療の「始め方」「伸ばし方」を、コンサルタントとして在宅医療の参入・運営支援の経験を豊富に有する荒木庸輔氏、村上典由氏が分かりやすく解説します。

改訂版となる本書では、新たに「中小病院による在宅医療の実践」の章を設け、中小病院における在宅医療の始め方や診療体制、病棟運営などの項目を新設。現在、特定医療法人新生病院で常務理事兼法人事務局長を務める荒木氏が、中小病院による在宅医療の運営のポイントを解説します。COVID-19流行時の経験を踏まえ、感染症流行時や災害発生時などの業務継続計画(BCP)についても紹介。さらに、患者や家族による暴力、ハラスメントからスタッフを守るための、訪問診療時の安全確保対策の項目も新設しました。

※本製品はPCでの閲覧も可能です。

製品のご購入後、「購入済ライセンス一覧」より、オンライン環境で閲覧可能なPDF版をご覧いただけます。詳細はこちらでご確認ください。

推奨ブラウザ: Firefox 最新版 / Google Chrome 最新版 / Safari 最新版

序文

はじめに

初版を上梓したのは2019 年夏のことでした。その後、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大によって医療を取り巻く環境は大きく変わりました。外来患者は激減し、COVID-19 患者のための病床確保、厳しい面会制限などによって入院患者も大きく減少しました。最新の患者調査によれば、2017 年に約131 万人だった全国の入院患者は、2020 年には約121 万人まで減りました。一方で在宅での療養や看取りを希望する患者が増え、2021 年社会医療診療行為別統計では在宅患者が約90万人となりました。COVID-19 が流行する前の2019 年から2 年で10 万人以上増えていました。

確実な未来を予想することは困難ですが、これからも在宅医療を求める患者は増え続けるでしょう。なぜなら、人口と疾病構造の変化によって、医療に求められる役割が「治す医療」から「支える医療・ケア」へと広がってきているからです。

患者の受療行動や医療に求められる役割の変化に対して、医療機関の経営者は外来、入院、在宅、オンラインの4 つの診療形態を組み合わせ、最適な診療体制を常に維持していく必要があります。近年は在宅医療を手掛ける中小病院が増えただけでなく、在宅医療を主に担う診療所がバックベッドの確保を目的に病院や施設を開設するケースも見られるようになりました。医療機関が幅広い診療形態を持つことは、事業環境の変化に強い収益構造につながるだけでなく、患者の療養上の選択肢を広げられるメリットもあります。

しかし、限りある人的資源で複数のオペレーションを回しながら診療や連携の質を維持していくことは、決して簡単ではありません。

2021 年4月、私は長野県小布施町にある新生病院という155 床のケアミックスの病院に転籍しました。メディヴァの支援先の1 つとして運営に関わるうちに、地域包括ケア時代の地域医療を支えていくのは総合診療と在宅医療を中心とした中小病院だと確信し、新生病院にそのモデルとしての可能性を強く感じたからです。在宅医療を中心とした成長戦略と現場の実行力に加え、コロナ禍による在宅医療のニーズの拡大という追い風も受けて、新生病院の在宅医療は外来や1 病棟に匹敵するほどの収益の柱になるまでに成長しました。

成長の過程では、多くの困難にも直面し、地方の中小病院が在宅医療を拡大していくことの難しさを身をもって痛感しました。今回、改訂版の刊行に当たって6 章「中小病院による在宅医療の実践」を新設し、これまでの支援と新生病院での経験を基に、中小病院がそれぞれの実情に合わせて外来診療や入院診療と両立しながら在宅医療を始め、伸ばしていくための現実的で再現性の高い知見を収めました。総合診療(家庭医療)と多職種連携を軸に、外来・入院・在宅においてシームレスな医療、ケア、リハビリテーションなどを提供する新たな中小病院(コミュニティホスピタル)の役割は、今後ますます大きくなるはずです。

6 章では、国民が希望する療養場所が多様であること、その多様なニーズの受け皿として中小病院が理想の地域資源になり得る存在であることを示します。その上で、中小病院の機能再編のポイント、在宅医療の収益性や入院診療部門への貢献などについて解説しています。とりわけ6.4「中小病院における24 時間体制の構築」は、中小病院に限らず読んでいただきたい内容です。2024 年4月から医師にも時間外労働の上限規制が適用されます。厚生労働省の見解を基に、往診担当医のオンコール待機を労働時間としてどう取り扱うか、できる限り詳しく解説しました。

このほか、4 章には在宅医療の現場でのデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する観点から「ICT ツールの選定と活用」、リスクマネジメントの重要性の高まりを踏まえて「訪問診療時の安全対策(患者や家族からの迷惑行為への備え)」「不測の事態に備えたBCP(業務継続計画)の策定」を追加しました。5 章では、「集患のための取り組み」を大幅に改訂したほか、新たに「地域活動の始め方と連携先の増やし方」「地域の特性に応じた今後の在宅医療の提供体制」を追加しました。

多疾患併存(multimorbidity)状態にある高齢者に求められる医療は、生活の質を重視した多職種による多疾患横断の包括的なアプローチに他なりません。生活の質を重視した医療を実践するための最適な環境は患者の住まいや地域にあるはずです。

最後に、本書の執筆に当たり多くのご指導をいただいた医療法人プラタナスと特定医療法人新生病院の皆さん、メディヴァの同志、日経ヘルスケア編集部の皆さん、そしていつも支えてくれる家族の存在がなければ、本書の誕生はあり得ませんでした。この場を借りて感謝を伝えさせてください。

本書を通じて在宅医療の裾野がさらに広がり、誰もが在宅療養を選択できる地域社会の実現に向けた一助となることを願っています。

2022年11月

荒木 庸輔

目次

第1章 在宅医療が求められる背景と目的

・在宅医療が求められている背景

・2040年まで増え続ける在宅医療需要

・社会保障費の観点から

・外来医療需要は2025年をピークに減少

・まだまだ不足している在宅医療の提供体制

第2章 在宅医療の基礎知識

・在宅医療の仕組みと対象となる患者

・在宅医療を提供する診療所の類型

・在宅医療を提供する病院の類型

・在宅医療の診療報酬の基本構造

・在宅患者訪問診療料

・往診料

・在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料

・施設基準にひも付く診療報酬上のメリット

・同一建物居住者、単一建物診療患者の考え方

・在宅療養指導管理料

・その他の診療報酬

・居宅療養管理指導費(介護保険)

・診療報酬の算定例

第3章 数値で見る在宅医療経営

・在宅医療の収益(患者単価×患者数)の把握

・居住場所別の患者単価と月間の収入目安

・訪問診療のスケジュールの立て方と月間の収入目安

・診療枠数を増やした場合の月間の収入目安

・在宅医療の収支シミュレーション

・在総管・施設総管の算定状況と患者の状態に応じた評価の方向性

第4章 事例で見る実践のポイント:基本編

・地域の在宅医療の需要と提供体制の把握

・在宅医療中心の診療所の開業

・訪問診療の診療体制(看護師、事務職員の同行)

・在宅医療に必要な書類(契約書類、連携書類など)

・診療報酬算定に必要な施設基準の届け出と療養計画の作成

・往診バッグの準備

・患者紹介から初回訪問までの準備

・訪問診療当日の流れ

・施設への訪問診療

・在宅医療におけるカルテ記載のポイント

・在宅医療における処方の流れ

・医療費の目安と徴収方法

・訪問看護との連携の強化

・介護保険サービスとの連携のポイント

・院内外の情報共有の仕組みづくり

・ICTツールの選定と活用

・訪問診療時の安全対策(患者・家族からの迷惑行為への備え)

・不測の事態に備えたBCP(業務継続計画)の策定

第5章 事例で見る実践のポイント:応用編

・在宅医療部門の経営指標

・集患のための取り組み

・地域活動の始め方、連携先の増やし方

・24時間体制の構築

・がん末期患者への対応

・在宅看取りの実践

・医師採用のポイント(魅力づくり、求人資料や雇用契約書の作成)

・多職種による組織づくり

・在宅医療に携わるスタッフの評価制度

・医療機関の類型のステップアップ

・地域の特性に応じた今後の在宅医療の形

第6章 中小病院による在宅医療の実践

・中小病院は理想の地域資源

・生き残り戦略としての在宅医療

・中小病院における在宅医療の収益性

・中小病院における24時間体制の構築

・情報共有の必要性と課題

・入院診療収益への貢献

・中小病院における在宅医療部門の立ち上げ

・中小病院における在宅医療部門の発展

・中小病院を中心とした今後の機能強化型連携のあり方

・在宅療養支援病院の病棟運営のあり方

第7章 在宅医療の経営・実践に関するQ&A

巻末付録

・医療機関の類型別の1カ月当たり収入早見表

・患者・家族向けの説明書類、契約書

・多職種との連携に関する書類

・医師の募集要項の例

・患者が亡くなった後に家族に渡す案内の例

便利機能

- 対応

- 一部対応

- 未対応

-

全文・

串刺検索 -

目次・

索引リンク - PCブラウザ閲覧

- メモ・付箋

-

PubMed

リンク - 動画再生

- 音声再生

- 今日の治療薬リンク

- イヤーノートリンク

-

南山堂医学

大辞典

リンク

- 対応

- 一部対応

- 未対応

対応機種

iOS 最新バージョンのOSをご利用ください

外部メモリ:16.8MB以上(インストール時:42.6MB以上)

ダウンロード時に必要なメモリ:67.1MB以上

AndroidOS 最新バージョンのOSをご利用ください

外部メモリ:16.8MB以上(インストール時:42.6MB以上)

ダウンロード時に必要なメモリ:67.1MB以上

- コンテンツのインストールにあたり、無線LANへの接続環境が必要です(3G回線によるインストールも可能ですが、データ量の多い通信のため、通信料が高額となりますので、無線LANを推奨しております)。

- コンテンツの使用にあたり、m3.com電子書籍アプリが必要です。 導入方法の詳細はこちら

- Appleロゴは、Apple Inc.の商標です。

- Androidロゴは Google LLC の商標です。

書籍情報

- ISBN:9784296200870

- ページ数:290頁

- 書籍発行日:2022年12月

- 電子版発売日:2022年12月28日

- 判:B5判

- 種別:eBook版 → 詳細はこちら

- 同時利用可能端末数:3

お客様の声

まだ投稿されていません

特記事項

※ご入金確認後、メールにてご案内するダウンロード方法によりダウンロードしていただくとご使用いただけます。

※コンテンツの使用にあたり、m3.com 電子書籍が必要です。

※eBook版は、書籍の体裁そのままで表示しますので、ディスプレイサイズが7インチ以上の端末でのご使用を推奨します。