- m3.com 電子書籍

- こころの治療薬ハンドブック第14版

商品情報

内容

見て読んですぐに役立つ向精神薬ハンドブックのスタンダード、2023年最新版!

精神科で用いられる主要薬剤のすべてを解説!

薬剤情報に加え、実際に使用したときのエピソード、服用や処方のポイントなど、他書にはないすぐに役立つ情報が満載。

アプリケーション版なのでスマホで常時検索・参照が可能で、向精神薬の処方内容の確認、処方後のケアや管理などをサポートします。

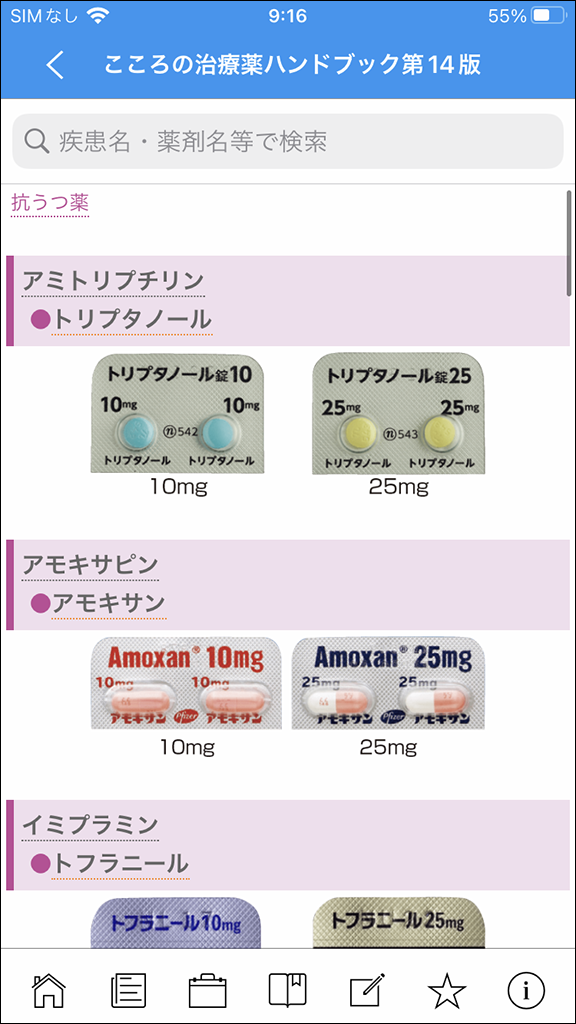

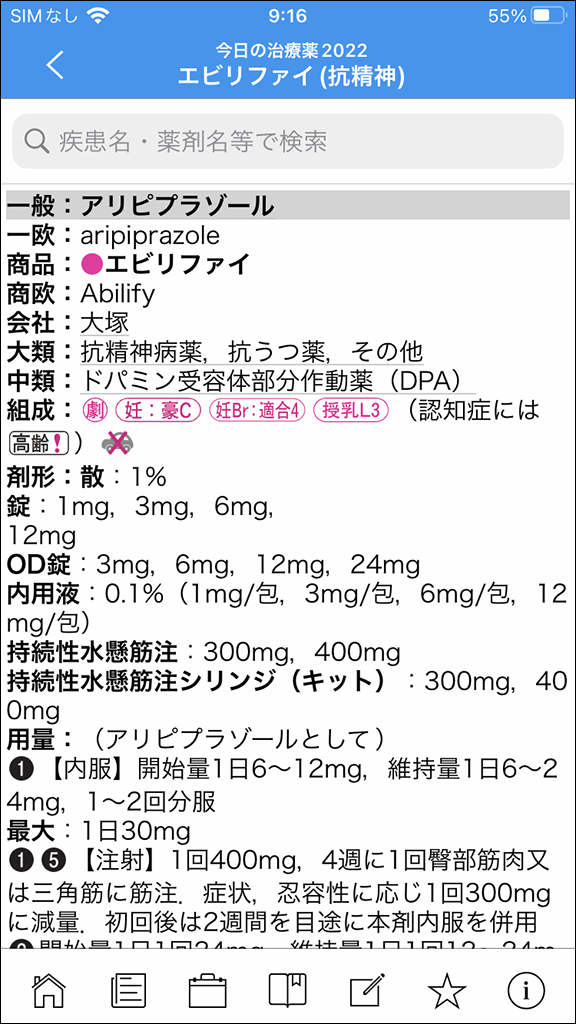

第14版では、新薬「バルベナジン」が新たに追加、アプリケーション版では書籍巻頭の主要薬剤の錠剤カラー写真を各薬剤のページに表示、ご好評の今日の治療薬へのリンク参照も搭載しています。

初版から20年以上版を重ねる「こころの治療薬ハンドブック」の最新版を、携帯性・可読性・検索性に優れたアプリケーション版にてぜひご活用下さい。

■アップグレード購入について

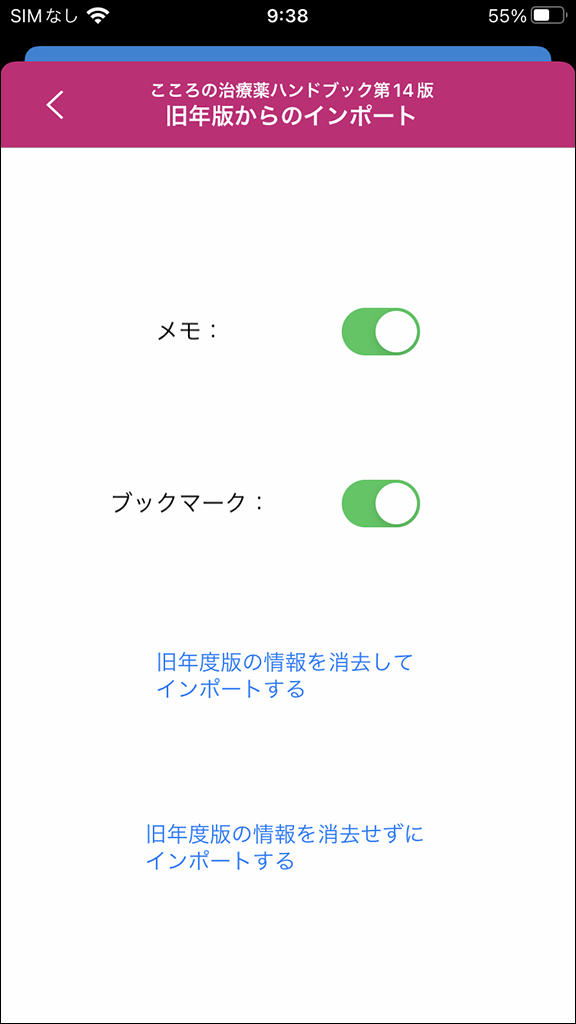

旧版をお持ちの方はアップグレード購入で、購入特典として1,000ポイントを進呈いたします。

※アップグレード割引は発生せず、通常価格での購入となります

※ポイントは購入完了後即時進呈いたします。ポイント有効期間は購入日翌月末日までとなります

→【詳細はこちら】

■体験版について

まずは無料【体験版】でお試しいただけます

序文

第14版刊行にあたって

ここに「こころの治療薬ハンドブック第14版」をお届けします。初版(2000)は発行と同時に大好評をいただき,その後着実に版を重ね,多くの方々に広くご活用いただいております。

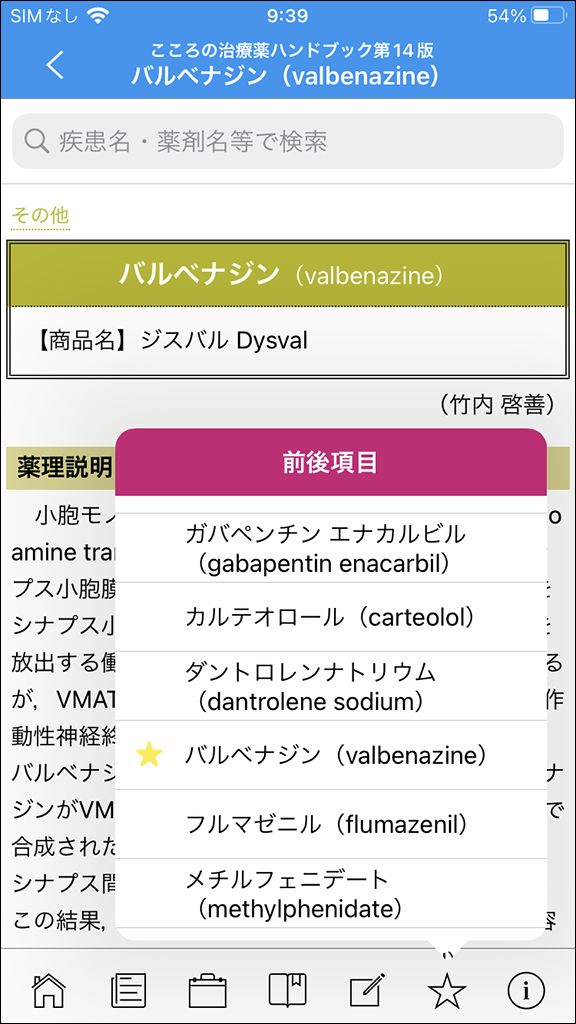

今回追加された新薬は,遅発性ジスキネジア治療剤のバルベナジンです。

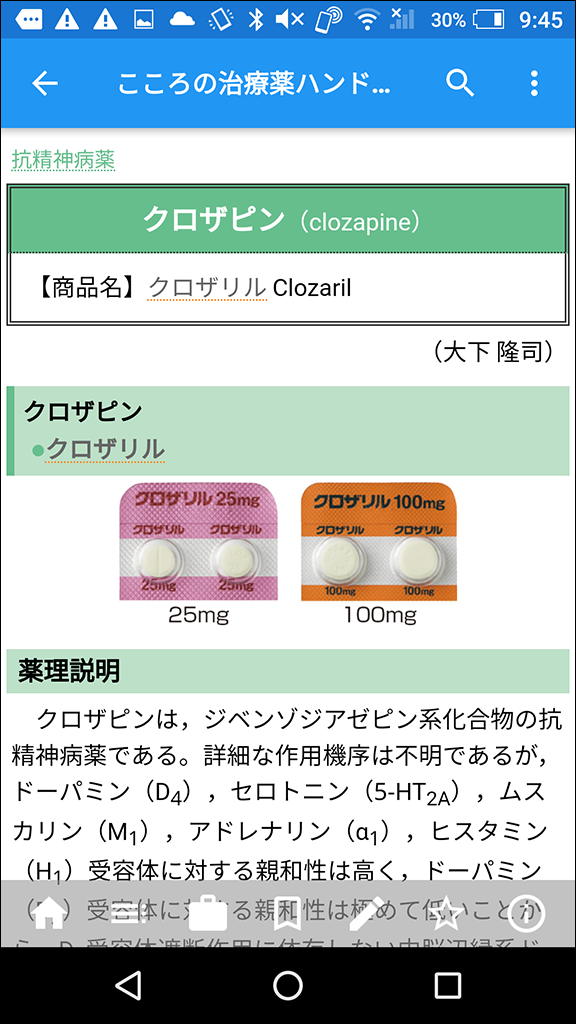

薬剤の写真は,先発品で処方量の多いものを掲載しました。また,本文中の各薬剤のタイトルは,上段に一般名,下段に商品名(先発品は商品名,後発品は一般名のみ)を記載し,漢方薬は方剤名を表記しました。

この数年,公衆衛生および医療上の課題が相次いで生じています。2020年からは新型コロナウイルス(COVID-19)感染拡大に伴って社会生活が大きな制約を受けており,2021年からは一部のジェネリック医薬品製造販売企業における製造や品質管理体制の不備に端を発して薬剤の供給が多大な影響を受け,医薬品の品質管理や流通管理の重要性が再認識されています。

精神科医療・福祉を取り巻く状況は刻々と変化していますが,よりよい薬物療法を希求する気持ちは当事者の方を始め関係者全てに共通すると思います。旧版同様,多くの方のお役に立つことを願ってやみません。

2022年10月

編著者一同

はじめに

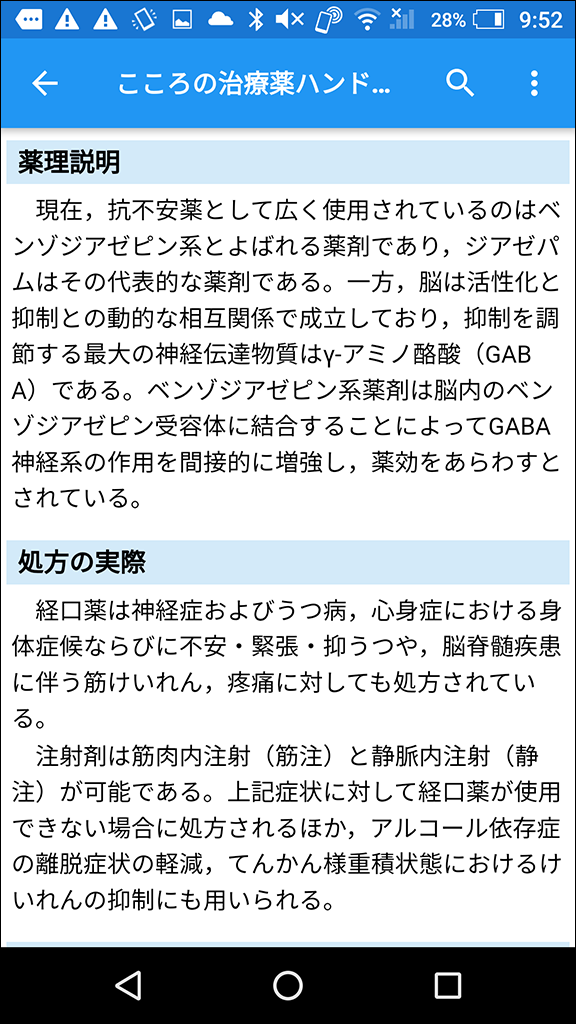

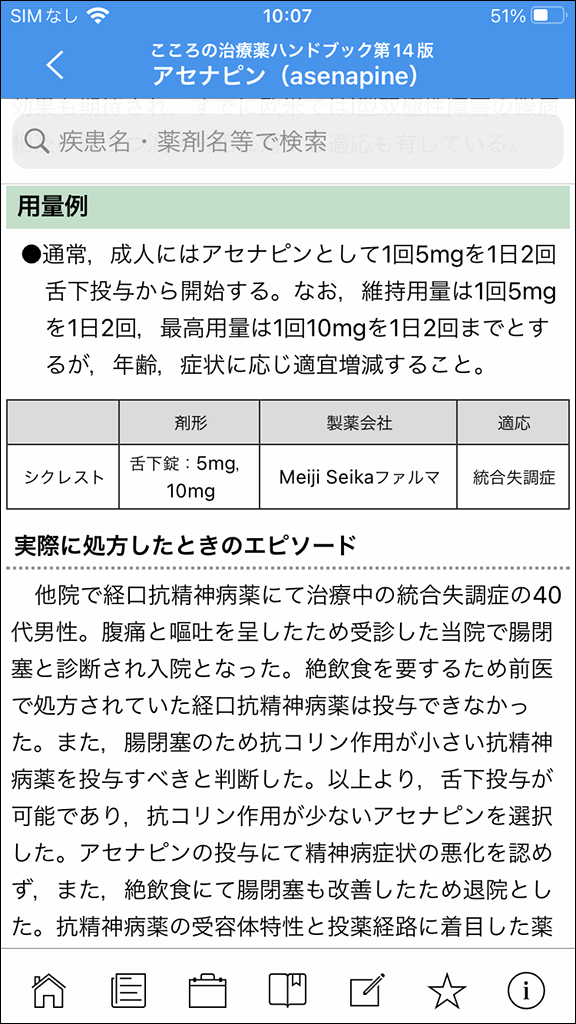

本書は,精神症状,精神疾患に対する治療薬を使用する方々のためにまとめたものです。中枢神経系に作用する薬剤を「向精神薬」といいますが,向精神薬を処方する医師,服用する患者さん,薬剤の管理に携わる医療スタッフや家族など,幅広く多くの方々に利用していただけるように工夫しました。薬理作用・用量など薬剤の情報とともに,「処方の実際」や「実際に処方したときのエピソード」および「処方の際の留意点」は医師の視点から,また,「服用のしかたと留意点」は服用する患者さんやそのご家族,介護者等の視点から,それぞれに役立つ情報をコンパクトに記載しています。

薬物療法は治療の選択肢の一つですが,服薬の必要性は人それぞれ異なります。実際に薬物療法を行うかどうかは,種々の要因を考慮して決定されます。すなわち,症状の原因や経過,重症度,症状発現にストレスやパーソナリティーが関与する度合い,服薬に対する抵抗感などがあります。また,薬剤には効果とともに副作用もあるので,年齢,妊娠の有無,身体合併症の有無,薬剤に対するアレルギー反応の既往などの情報を踏まえ,リスク・ベネフィットを総合的に判断して薬剤の種類や用量,剤型などを決定します。さらに,薬物療法の目的により服薬期間や方法も異なってきます。長期間継続して服用する必要のある薬剤,症状の改善後に減量して終了することが望ましい薬剤,症状の出現したときのみ頓服で使用する薬剤など,状況に応じて使い分けます。

治療は患者さんを中心として,ご家族,医療従事者など多くの人々が関わる共同作業です。薬剤を服薬している期間は,患者さんやご家族などから,効果は実感できるか,身体的および精神的にこれまでと違う症状が出ていないか,無理なく服用できるか,服薬忘れがどれくらいあったか,頓服薬は何回くらい使用したかなどを治療者に伝えていただくことが大切です。患者さんをはじめ,治療に関わる関係者が薬物療法の目的や方法について情報を共有し,薬剤の効果と副作用を共に確認しながら治療を進めることができると,さらに薬物療法の効果が期待できます。

薬剤は正しく使用されてはじめて,治療薬としての威力を発揮します。本書がよりよい薬物療法の一助になれば幸いです。

2022年10月

編著者一同

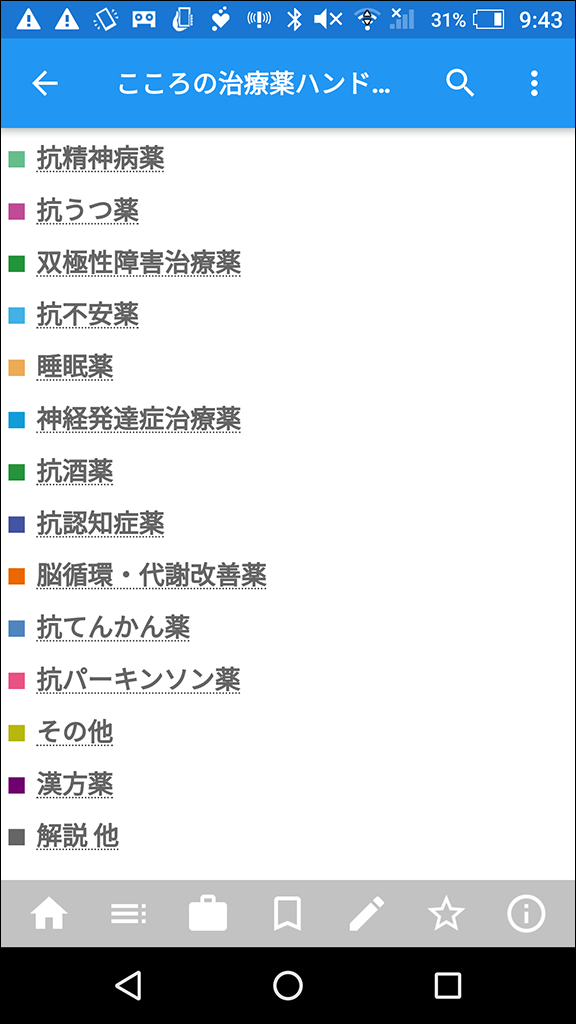

目次

抗精神病薬

抗うつ薬

双極性障害治療薬

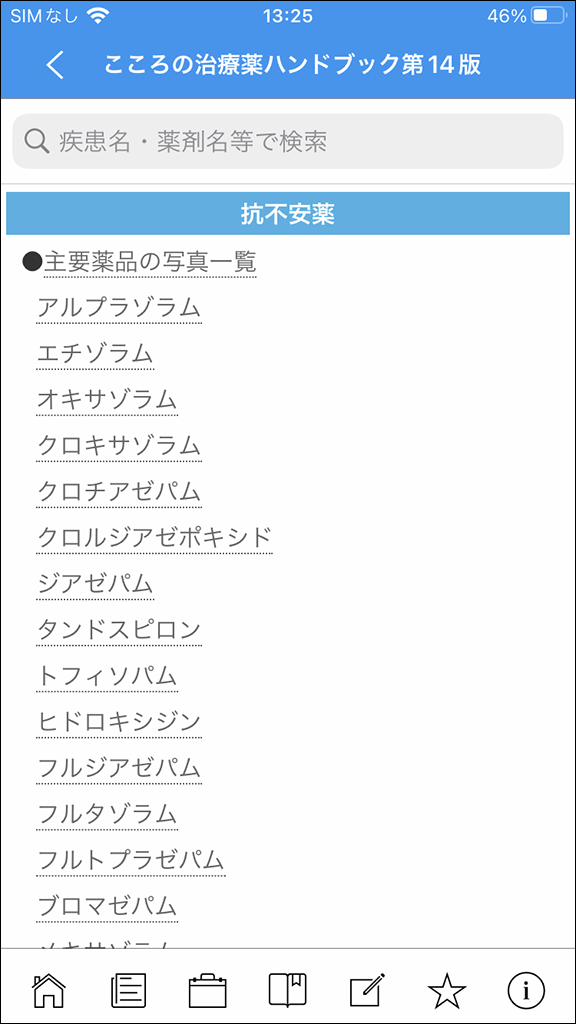

抗不安薬

睡眠薬

神経発達症治療薬

抗酒薬

抗認知症薬

脳循環・代謝改善薬

抗てんかん薬

抗パーキンソン薬

その他

漢方薬

新しい抗パーキンソン薬

今後発売される予定の新薬

解説ほか

特長1

特長2

特長3

対応機種

iOS 10.0 以降

AndroidOS 5.0 以降

- コンテンツのインストールにあたり、無線LANへの接続環境が必要です(3G回線によるインストールも可能ですが、データ量の多い通信のため、通信料が高額となりますので、無線LANを推奨しております)。

- コンテンツの使用にあたり、M2Plus Launcherが必要です。 導入方法の詳細はこちら

- Appleロゴは、Apple Inc.の商標です。

- Androidロゴは Google LLC の商標です。

書籍情報

- ISBN:

- ページ数:448頁

- 書籍発行日:2022年10月

- 電子版発売日:2022年11月17日

- 判:四六判

- 種別:アプリケーション版 → 詳細はこちら

- 同時利用可能端末数:3

お客様の声

まだ投稿されていません

特記事項

※ご入金確認後、メールにてご案内するダウンロード方法によりダウンロードしていただくとご使用いただけます。

※コンテンツの使用にあたり、m3.com 電子書籍が必要です。